![]()

生物を育てることから学ぶ命のやさしさ

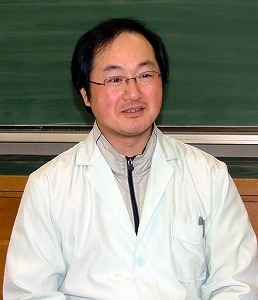

サケの一生を通じて命を伝える市川西高校教諭

石島 秋彦さん

|

「『命』。重そうだが、中身のからっぽな言葉。教科書には書いていない。生き物を育てることから、命を伝えたい」。卵を持って帰る時は文句を言っていた生徒も家族と夢中になって、名前をつけて家族の一員に。「親子の間に生き物がいることで、会話や団らんが生まれている。命とはやさしさのようなもの」。解剖の授業も多い。「キレイではない、生臭みのあるものに触れたうえで、人間とは何かを考えてほしい」。 和歌山・那智勝浦で、生き物に囲まれて過ごした昆虫採集少年。人前に出るのは苦手で「教諭をしているなんて信じられない」が、ボランティア活動で出会った入院中の生徒のために夜中、赤ヒトデを捕りに三浦半島へ。「理由のない、見返りを求めない行動をとった自分。先生っていいな」と感じた45歳。 旅行に行くと、どこでも採取するカタツムリ博士でもあり、平成15年にアジアで初めて害虫のイスパニア・マイマイを浦安で見つけ、拡散を止めた。 世の中を知りたい―と、疑問に感じたことをまとめたノートも20冊以上。生物教諭として、「どんな生き物がいて、いなくなっているのか、県北西部の生物の多様性の状況を記録したい」。 (2008年2月29日) 関連記事へ MENUへ |

![]()

浦安のよさを多くの人に体感してほしい

うらやす観光キャンーン推進会議議長

桑田 幸一さん

|

生粋の浦安市民は人口16万人のうち3万人で、13万人は転入者。「新しく越してきた市民に、浦安のよさを知ってほしい」―。昨年は、県のちばディスティネーション・キャンペーンや鉄道会社のハイキングなどで、市外から大勢がやってきたが、「今年はぜひ、地元の人の参加を増やしたい」。 62歳。昨年まで、浦安魚市場でエビ・カニ・イカの専門店を経営。いまは行徳で魚屋を営む。東京に魚介類を売りに行く行商が800人はいた。隣の晩ごはんやケンカの内容がよく分かった。みんな浜で働いていたから銭湯が多く、宵越しの金を持たない気質もあってか寿司屋など食べ物屋も多かった時代、「町は貧乏だったけれど、人情豊かで、夢と希望をもって働いていたなぁ」。 浦安は千葉の玄関口。テーマパークやホテル群、魚市場、食べ物屋などが豊富。「浦安で千葉のよさ、おもしろさを体感してほしい。それが、あしたの活力になってくれればうれしい」。親も自身も生活のために苦労してきた世代。「町の歴史を含めて、浦安のあるがままを、多くの人に知って、触れてほしい」。相手の喜ぶ顔が好きな商売人だから、そして町を愛しているからこそ言える。 (2008年3月7日) MENUへ |

![]()

自分と周囲の人が同時によくなる喜びを

浦安市民生委員児童委員協議会長

彦田 一夫さん

|

「災害が起きた時に民生委員はどういう活動ができるのか。ごく当たり前のことをしただけ」―。それが、防災まちづくり大賞・消防科学総合センター理事長賞を受賞した。平成16年の新潟の集中豪雨、新潟中越地震、スマトラ地震などを契機に、地域の災害要援護者の把握に取り組んだ。「隣にどんな人が住んでいるのか分からない―ではよくない」と、常に地域社会の実情把握に努める。「さらに、普段のつきあい、結びつきも深めていきたい」。 「やっててよかった」という民生委員児童委員は、自治会やPTAの役員など“人の面倒をみるのが好き”な人柄を買われて19年目。「世のなか、自分だけよくなってもダメ。自分とまわりの人が同時によくなるのが喜びです」。 半農半漁の家に生まれ、中学まで勉強した記憶がないが、東大卒の市民病院医師にあこがれ、文科系ならいつでも学べるが理系の実験はできない―と大学は理工学部へ。「勉強すればものごとが分かる。実益に結びつく勉強を」と、営む不動産業では入居者の利便を思ったアイデアを住宅に盛り込む69歳。「80歳までは地域、他人のために、その後は好き勝手にできれば…」。1月に生まれた、孫も含めて初の男子の成長が楽しみだ。 (2008年3月14日) MENUへ |

![]()

障害者就業機会拡大は情報浸透が不可欠

障就ネット発起人の一人

林 圭子さん

|

60―70年代の、いわゆる狭山事件裁判における被差別部落報道を機に、差別について関心をもち始めた。学生時代は「自分にできることを…」と、障害者施設や子供の養護施設で活動。卒業後は銀行に就職したが、「障害者とかかわっていたい」と一年で辞め、市川市の施設職員やケースワーカーとして勤務。 その後、子育てのため退職したが、ひと段落して再び障害者施設の手伝いを開始。平成七年には、「かつてはレンコンの産地だった行徳で地域に根ざすように」との思いを込め、ノーマライゼーションを目指す「市川レンコンの会」を発足。同9年には地域作業所「レンコンの家」を設立した。その後は利用者が増えて、平成13年に「第二レンコンの家」もスタート。毎年、数人が就職先を見つけているが、就労状況はまだ厳しい。 「障害者の就業機会拡大を求める市民ネットワーク」を発足させてからの活動では、市の対策の遅れだけでなく、「関係者が、行政の施策や考えなどの情報をあまり把握できていない」という新たな課題も見つかった。現在52歳。「今後は関係者だけでなく、さまざまな立場の人も巻き込んだネットワークを形成し、何らかの形で情報を浸透させていきたい」。 (2008年3月21日) MENUへ |

千葉県市川市市川2−4−9 〒272-8585

TEL:047-321-1717 (代表) FAX:047-321-1718

Eメール:center@ichiyomi.co.jp